- Grundlegende Fragen...

- Der B-Kantrix

- Andere Kantrixe

- Rundrohrklarinetten

- Der Bassix

- Fagott-Projekt

- Impressum

6. Fagott-Projekt

Die Idee des Kantrohr-Fagottes.

Unter den Blasinstrumenten ist das Fagott eines der teuersten, wenn nicht das teuerste überhaupt. Für weniger als etwa siebentausend Euro ist es kaum erhältlich. Ein weiterer Nachteil: Seine Griffweise ist so ungewöhnlich und schwierig, daß Klarinettisten, Saxophonisten oder Flötisten, die untereinander relativ leicht eines der genannten Instrumente austauschen können, mit dem Fagottspiel wieder in die Lehre gehen müßten.

Was hielten Sie von einem neu entwickelten Fagott, welches sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:

1. Sein Materialpreis beträgt kaum mehr als 150 Euro.

2. Seine Griffweise entspricht im Wesentlichen dem eines der o.g. Instrumente.

3. Zur Herstellung benötigt man außer einer einfachen Fräseinrichtung kein Spezialwerkzeug.

4. Es ist weniger schwer als ein gewöhnliches Fagott.

5. Die Gefahr eines Diebstahls ist (vorerst) äußerst gering.

Ja, was würden Sie davon halten? Ich kann Ihnen sagen: Zwei Prototypen gibt es bereits: einen mit der üblichen F-Skala; und einen anderen, dessen Skala tiefer gelegt ist, nämlich auf C, siehe Bild rechts. Dieses C-Fagott ist spielbar ohne Betätigung der Daumen, außer für eine Überblastaste. Und da ich es - ebenso wie in Hinblick auf meine Klarinetten (Kantrixe) - nicht auf Verkauf und Gewinne absehe, will ich Ihnen die Details zur (Selbst-)Herstellung nicht vorenthalten.

Doch eine Warnung vorweg: Die Herstellung eines Fagottes ist deutlich schwieriger als die einer Klarinette, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil der Fagott-Korpus aus einem sich erweiternden Rohr besteht, und solche Rohre, anders als die parallelwandigen, nicht handelsüblich sind. Auf jeden Fall müssen Sie sich diese selber herstellen. Wie aber geht das ohne eine Drehmaschine in Verbindung mit weiteren Spezialwerkzeugen?

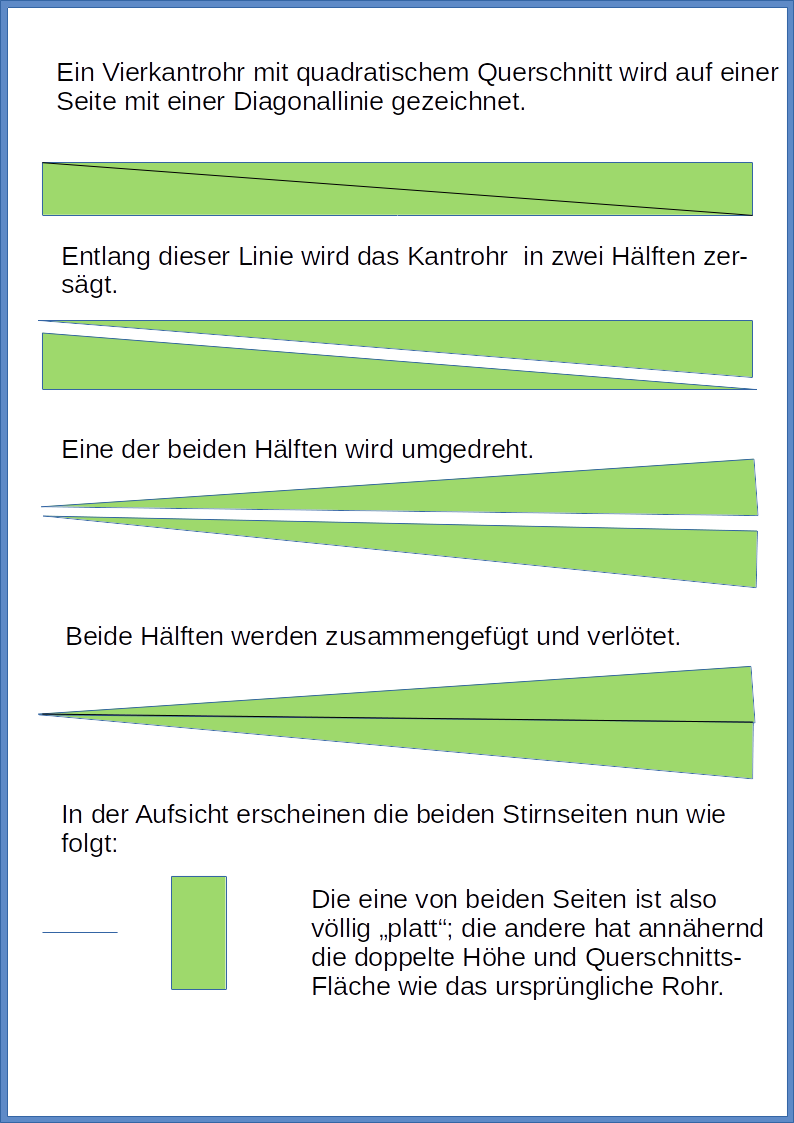

Die Lösung liegt wiederum (vgl. die Abschnitte über den Klarinettenbau) in der Anwendung von Kantrohren. Ich vermeide hier die Ausdrücke "zylindrisch" und "konisch", weil die Luftsäulen in Kantrohren vielmehr dem Prisma bzw. der Pyramide entsprechen und also parallelwandig bzw. nicht parallelwandig sind. - Gerade Kantrohre gibt es in vielen Größen im Handel, und sie müssen, um der Luftsäule die fagott-eigentümliche pyramidale Form zu geben, nur passend gesägt und wieder zusammengelötet werden. Prinzipiell gibt es dazu zwei verschieden aufwendige Bauweisen. Zur ersten davon hier eine illustrierte Anleitung:

Ein genau so hergestelltes Rohr eignet sich allerdings nur als oberstes Stück in Verbindung mit einem flachen Einblatt-Mundstück, wie es üblicherweise nicht für Fagotte verwendet wird (aber grundsätzlich verwendet werden kann, ohne die Klangwirkung allzu stark zu verändern. Ich behaupte nämlich, daß das Fagott nicht in erster Linie wegen dem Doppelblatt so klingt, wie es klingt, sondern vielmehr wegen der extrem engen konischen Bohrung.)

Wird die Diagonale aber nicht bis zu den Ecken gezeichnet, sondern mehr der Mittellinie angenähert, so ist es auf diese Weise durchaus möglich, eines der Enden nicht "platt zu machen", sondern mit einer quadratischen Öffnung zu versehen, die nachträglich auch rundgedrückt werden kann, etwa zur Aufnahme eines Doppelblattes.

Das andere Ende wird aber in keinem Falle von quadratischem, sondern von rechteckigem Querschnitt sein. Dieses Stück können wir mit einem weiter mensuriertem Rohstück verlängern. Um jetzt zu vermeiden, daß das Gesamtrohr auf diese Weise immer breiter wird, können wir jedes Folge-Rohr um 90° in seiner Längsachse drehen. Das Ergebnis erinnert ein wenig an aufgereihte Kettenglieder, wie zu sehen an dieser Schalmei, vgl. Aufsicht und Seitensicht:

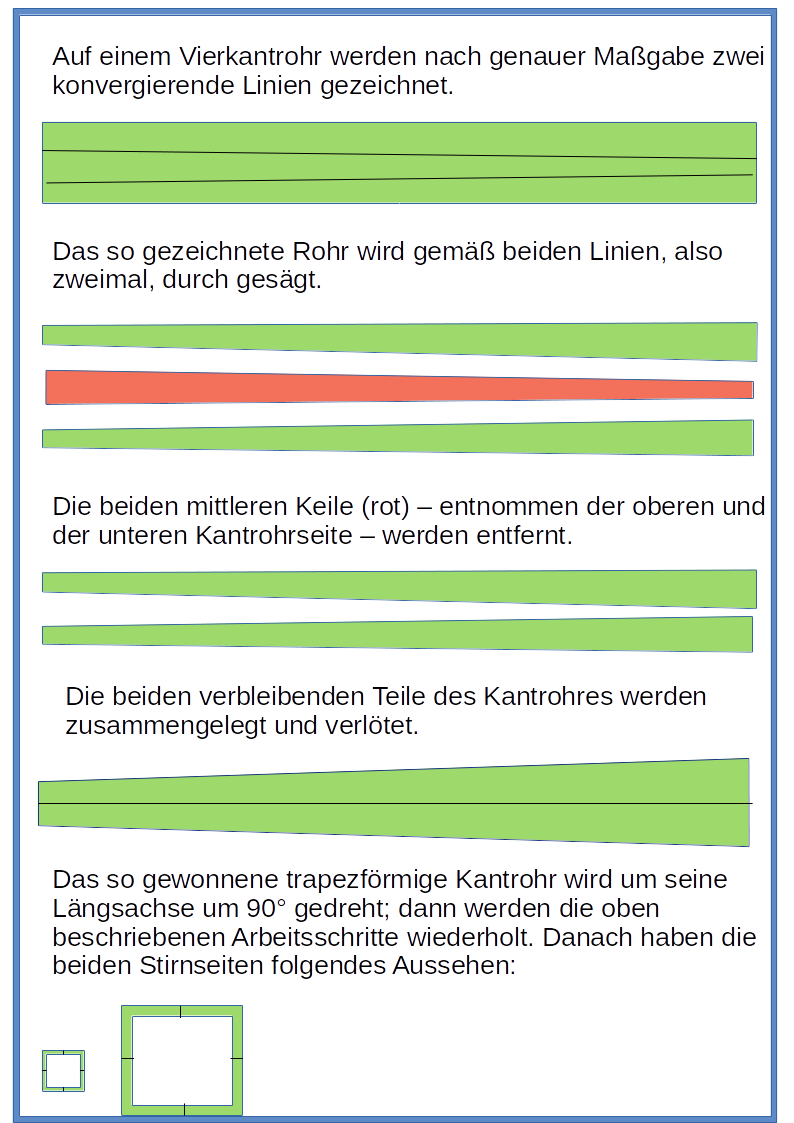

Die andere Bauweise, die zu Rohren mit quadratischem Querschnitt führt, ist nachfolgend illustriert:

Der Arbeitsaufwand ist insofern größer, als wir jedes Rohrstück zweimal nacheinander, im Ergebnis also kreuzweise sägen und löten müssen, mit der Folge von vier gut sichtbaren Lötnähten pro Rohr. Zugleich verdoppeln sich die Zwischenschritte der Fixierung, der Reinigung und des Schliffs.

Herstellung eines kantigen S-Bogens.

Zur Berechnung des Steigungsmaßes (bei Rundrohren wäre das die Konizität) habe ich mir ein gewöhnliches Fagott vorgenommen und an diesem die Maße genommen.

Die Länge eines vorhandenen S-Bogens läßt sich feststellen, indem man ein Litzenkabel durchsteckt und an diesem die Länge mißt. Meine Messung ergab 325 mm. Der Innen-Ø an der Blatt-Seite beträgt 4 mm, an der anderen Seite 8,8 mm. Aus diesen drei Daten läßt sich die Konizität berechnen, welche denen der anderen Rohrteile entsprechen sollte - was sie im Falle des von mir vermessenen Fagottes (Hüller 51723) allerdings nur annähernd tut.

Nun müssen wir die Kreisflächen gemäß der Formel r² · pi bestimmen und aus diesen die Quadratwurzel ziehen, um daraus die Seitenlängen der Quadrate zu bestimmen. Dann ergibt sich: Das kantige S-Rohr muß am dünnen Ende die Innenmaße 3,54 · 3,54 mm aufweisen, am dicken Ende 7,8 · 7,8 mm. Nehmen wir ein Kantrohr mit 1 mm Wandstärke, so sind zum Erhalt der Außenmaße jeweils zwei Millimeter hinzuzurechnen. Das kantige S-Rohr hat also - wenn wir genau gearbeitet haben - die Außenmaße 5,54 · 5,54 und 9,8 · 9,8 mm.

Oben im Bild sehen Sie einen originalen S-Bogen, darunter einige kantige S-Bögen. Den obersten von ihnen habe ich hartgelötet, und zwar mit einem Phosphor-Zinn-Silizium-Hartlot (flußmittel-ummantelt), dessen Arbeitstemperatur mit 650°C angegeben ist. Ein so gelöteter S-Bogen kann nicht brechen, jedenfalls nicht an den Lötstellen. Bei den darunter abgebildeten Bögen, die noch weichgelötet sind, besteht die Gefahr durchaus; die muß ich also vorsichtiger anfassen.

Zur Formgebung habe ich die zunächst geraden Rohre jeweils in einem 22,5°-Winkel durchgesägt, eines der Teile umgedreht und wieder angelötet. Auf diese Weise bleibt die ursprüngliche Länge erhalten. Der Gesamtwinkel beträgt dann 45° - oder sollte er betragen, was aber, wie Sie sehen können, hier nicht ganz zutrifft. Wie dem sei, theoretisch wird durch die Verwinkelung des S-Bogens die Akustik (Klang und Ansprechverhalten) beeinträchtigt. Praktisch konnte ich das im Vergleich mit dem originalen S-Bogen zwar nicht feststellen; gleichwohl wird auf lange Sicht eine Biegung der "Knickung" vorzuziehen sein.

Vielleicht fragen Sie sich, was das für merkwürdige Mundstücke sind, die Sie an den unteren beiden Bögen erkennen können. Es handelt sich um Einblatt-Mundstücke zum Spiel mit gekürzten Blättern für Klarinette oder Sopransaxophon. Anhand der nachfolgenden einminütigen Audio-Aufnahme können Sie den Unterschied hören. Er ist vorhanden, aber nicht so, daß man meinen könnte, es mit einem grundsätzlich anderen Instrument (wie Klarinette oder Saxophon) zu tun zu haben.

Vorteile durch Tieferlegung der Skala.

Die Skala des herkömmlichen Fagotts steht in F. Mit anderen Worten: Wenn Zeige-, Mittel- und Ringfinger der linken Hand sowie Zeige-, Mittel-, Ring- und kleiner Finger der rechten Hand die ihnen hauptsächlich zugeordneten Tonlöcher schließen bzw. Tasten drücken, so ertönt das F; werden alle Finger dann abgehoben, so ertönt die Oktave davon, nämlich das f.

Problematisch daran ist, daß alle unterhalb von F liegenden Töne bis hin zum Kontra-B auf umständlichere Art erzeugt werden müssen, nämlich durch eine Reihe von zusätzlichen Tasten, die mit den Daumen gedrückt werden. Ein schnelles chromatisches Spiel dieser Töne ist daher kaum möglich.

Diese Besonderheit wurzelt in der Beibehaltung der Bauweise aus einer Zeit, da den Instrumentenmachern für große Tonloch-Abstände, wie sie tief tönenden Holzblasinstrumenten zueigen ist, noch keine sehr ausgebildete Klappenmechanik zur Verfügung stand. Man behalf sich mit der Positionierung der Skala auf eine Höhe, welche - unter Zuhilfenahme von schräg gebohrten Löchern - das Fingerspiel gerade noch ermöglichte, sowie durch Verzicht auf ein chromatisches Spiel unterhalb der festgelegten Skala. Es gab schon einige Klappen, aber z.B. nicht für das Kontra-H und das Cis.

Offen gesagt, habe ich keine endgültige Erklärung, warum an dieser Bauweise prinzipiell festgehalten worden ist, nachdem die Probleme der Mechanik längst gelöst worden waren. Schon das erste Saxophon (etwa 1840) war vollständig mechanisiert. Bisweilen heißt es, der Klang würde durch eine neuartige Bauweise leiden. Ich bin eher geneigt, die Ursache in einem Versiegen schöpferischer Kraft und einem daraus folgenden musikalischen Konservativismus zu sehen.

Welche Grundskala für ein Fagott mit dem Kontra-B als tiefstem Ton mag nun die sinnvollste sein? Nehmen wir die Es-Skala, so sind für die tieferen Töne nur noch vier Supplement-Tasten nötig. Im Falle einer C-Skala wären es zwei, so wie beim Saxophon. Dagegen käme eine B-Skala völlig ohne Supplement-Tasten aus, denn sie begänne aufsteigend mit dem tiefsten möglichen Ton.

Das C-Fagott.

Nach dem Bau eines F-, insofern "normalen" Fagotts, an dem ich die soeben beschriebenen Schwierigkeiten auskosten mußte, habe ich mich dann zum Bau eines C-Fagotts entschlossen. Dieses ist fertiggestellt und spielt sich deutlich leichter.

Hier die Grifftabellen zum C-Fagott:

.png)

.png)

.png)

D¹ und D² sind die beiden - immer noch nötigen - Daumentasten (nur für den linken Daumen!), wovon die erste als reine Überblastaste dient. Ihre Betätigung ist jedoch nicht bei allen Skalentönen zwingend nötig. - Die zweite Daumentaste wird hilfsweise eingesetzt zum einfachen und doppelten Überblasen des Cis, weil dieser Skalenton sich sonst nur schwer überblasen läßt. Überhaupt scheint das fagott-typische, im Grunde undurchsichtige Überblasverhalten unvermeidlich zu sein.

Beide Daumentasten sind so gehalten, daß ihre Betätigung kein Abheben des Daumens aus seiner Lage- und Halteposition erfordert. Das C-Fagott kann also eine Zeitlang auch im Stehen ohne Tragegurt gespielt werden.

Vielleicht wundert Sie, daß ich für c und cis (sowie c' und cis') jeweils sowohl einen Griff mit völlig ungedeckten Tonlöchern als auch einen mit fast vollständig gedeckten Tonlöchern angegeben habe. Diese Spielweise ist möglich, weil die außerordentliche Größe der Tonlöcher - in Wirklichkeit sind es quadratische Fenster - eine akustische Entkopplung bewirkt. Ist also das c-Fenster geöffnet, so hat ein Schließen aller tiefer gelegenen Fenster keinen Einfluß mehr auf die Tonhöhe. Das gilt übrigens auch für die anderen Skalentöne. Auf diese Weise läßt sich durch bloßes Anheben z.B. des linken Zeigefingers ein Oktav-Triller erzeugen.

Mit k (k¹, k², k³) sind die Kleinfingertasten bezeichnet. Ihre Funktionen sind die gleichen wie bei der Klarinette französischer Bauart (abzüglich der dort üblichen Redundanztasten); sie bieten insofern keine Besonderheit.

Vorläufiges Demonstrations-Video: C-Fagott

Das B-Fagott.

Inzwischen habe ich ein weiteres Modell erstellt: Das B-Fagott. Hier beginnt die Skala unten mit dem Kontra-B. Um alle Tonfenster zu schließen, werden die Daumen nicht benötigt, ebenso nicht der linke Kleinfinger.

Beide Korpusrohre, das absteigende und das aufsteigende, liegen unmittelbar nebeneinander und sind von annähernd gleicher Länge, womit die Bauform etwas an den Dulzian erinnert. Siehe die Bilder oben, links und rechts vom Text.

Neuartig ist die Ausführung auch dadurch, daß zur mechanischen Verbindung zwischen Tasten und Ventildeckeln überwiegend nicht Zug-, Druck- oder Drehstangen zur Anwendung kommen, sondern dünne Zugseile. Die Beschränkung auf nur eine von vier Ebenen (oben, nicht seitlich und auch nicht rückwärtig) und der dadurch sehr eingeschränkte Platz machten diese Innovation notwendig. Siehe Bild unten.

(Fortsetzung folgt.)